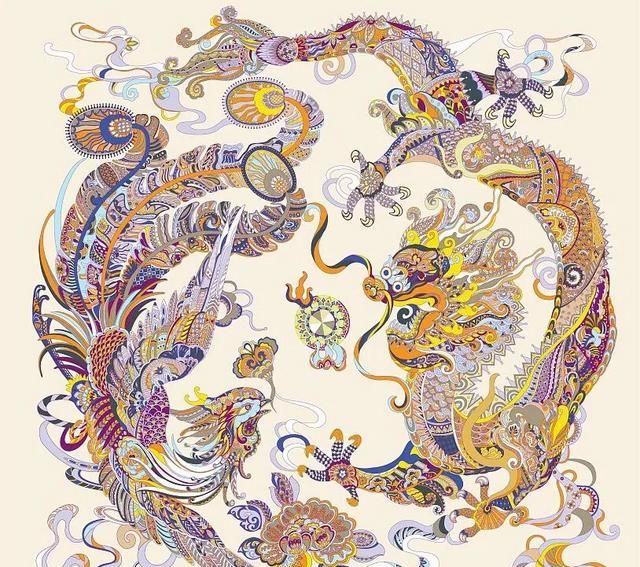

传统民俗二月二、龙凤呈祥喜瑞多

今天二月二龙抬头,又恰逢是三八节,真可谓龙凤呈祥喜瑞多。上个世纪的双节相逢是1932年3月8日,下次龙凤呈祥要等2065年,也就是说,龙凤呈祥之日在人的一生中只能遇上一次,非常值得纪念的。

春风二月接祥瑞; 化雨一龙送裕如。

牛拼沃野勤俯首; 龙洒甘霖勇抬头。

这是写“二月二龙抬头”仲春盛景的对联,意韵生动美好,让人欣然憧憬。

民间传说,每逢农历二月初二,民间俗称“龙抬头”的日子,标志着春回大地,万物复苏。是龙行雨施、龙王抬头的日子;从此以后,雨水会逐渐增多起来。因此,这天又叫“春龙节”。

二月二是我国传统节日龙抬头的日期,龙抬头在古代有着十分重要的地位,中华传统中,在春耕将始之时,各家各户需要在这一天祭祀龙王,祭祀土地,敬龙祈雨,目的是盼望五谷丰登。祈求健康平安、风调雨顺,来年能够获得一个好收成 。

我国北方广泛的流传着“二月二,龙抬头;大仓满,小仓流。”的民谚。并将龙抬头时节作为一个纳祥转运的日子。由于地域不同,各地风俗也各有差异。二月初二与“龙抬头”相关的的活动很多,但不论哪种方式,均围绕美好的龙神信仰而展开,它是人们寄托生存希望的活动。那么,“二月二龙抬头”到底有什么习俗呢?

龙,作为炎黄子孙的精神图腾,不仅是祥瑞之物,更是和风化雨的主宰。古人认为,负责行云布雨的龙和其他动物一样也是要蛰伏的,“闻雷声而动”、“春分登天”可以看是“龙抬头”一说的源起。中国民间认为龙是吉祥之物。人们期望龙出镇住一切有害的毒虫。“龙抬头”意味着结束冬眠、万物生机盎然,昂首挺胸,扬眉吐气的开始。

从节气上说,农历二月初,正处在“雨水”、“惊蛰”和“春分”之间,我国很多地方已开始进入雨季。这个节气曾叫“启蛰”,后来才改称“惊蛰”,它是一年中的第三个节气,预示着仲春时节的开始。“启”是开启的意思,到此时节开始有雷,并随着气温升高,冬眠的虫类感受到春天的阳和之气,打破原来的蛰伏状态,从土中钻出来活动,这就是“启蛰。”为不失农时,“二月二,龙抬头,大家小户使耕牛。”。龙抬头是中国古代农耕文化对于节令的反映,标示着阳气自地底而出,春雷乍动、雨水增多、气温回升,万物生机盎然,春耕由此开始。

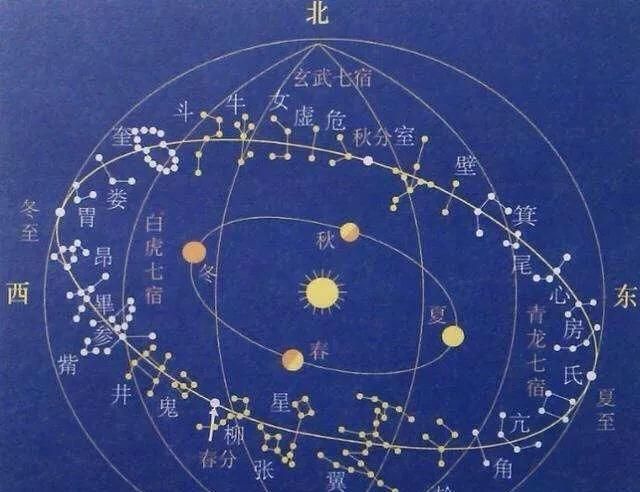

“龙抬头”的说辞,也来自古老的天文学,上古时代人们根据日月星辰的运行轨迹和位置,把黄道附近的星象划分为二十八组,俗称“二十八宿”。二十八宿”按照东西南北四个方向划分为四大组,产生“四象”:东方苍龙,西方白虎,南方朱雀,北方玄武。我国古代用二十八宿来表示日月星辰在天空的位置。并划分为东西南北四宫,东宫7宿由三十颗恒星组成,被想象成一条南北伸展的青龙。每到春分后黄昏时,青龙七宿中的两颗“龙角星”就会从东方地平线上出现,其余各星组成的龙身还隐没在地平线以下,犹如“龙抬头”。仲春而抬头,仲夏而升天,仲秋而潜渊。都是指这苍龙7宿在天空的隐现变化,并非是真有一条动物之龙在变换。“仲春龙抬头”是指仲春时期,角宿开始出现在天空,东方苍龙初露头角,即是龙抬头。实际上说的是东方苍龙星象的空间变化。

“二月二”这天,我国民间有剃头、祭祀、敬文昌神、办庙会、吃面条、炸油糕、炒糖豆、爆玉米花、吃猪头等习俗:

剃龙头

“剃龙头”源于古代龙抬头时节祭龙的习俗。龙抬头时的祭龙习俗,体现了中国人“天人合一”的自然观。人们希望通过‘祭龙’顺应这一过程,从而做到与自然和谐相处。“剃龙头”指二月初二理发。儿童理发,叫剃“喜头”,借龙抬头之吉时,保佑孩童健康成长,长大后能给成材、出人头地;大人理发,寓意着辞旧迎新,吉祥如意,在新的一年里春风得意。据说二月二理发会带来一年的好运,因为人们有在正月里不理发的风俗,二月二这天理发的人特别多,有句谚语说的好:“二月二,龙抬头,大人孩子要剃头。”

吃龙食

俗话说“龙不抬头天不雨”。降雨的多少直接关系到一年的庄稼的丰歉,因此,为了求得神奇龙行云布雨,二月初二日这天要在龙王庙前摆供,举行隆重的祭拜仪式,同时唱大戏以敬神。为了纳吉,二月初二这天的食物也都与“龙”相关,面条不叫“面条”,称作“龙须面”;水饺称作“龙耳”、“龙角”;米饭称作“龙子”;煎饼烙成龙鳞状,称作“龙鳞饼”;面条、馄饨一块煮叫做“龙拿珠”;吃猪头称作“食龙头”;吃葱饼叫做“撕龙皮”。一切均取与龙有关的象征与寓意。

引龙伏虫

二月初二正是惊蛰前后,百虫萌动,疾病易生,虫害也是庄稼的潜在危害,因此人们引龙伏虫,希望借龙威镇伏百虫,保佑人畜平安,五谷丰登。引龙伏虫的活动有很多,最有特点是撒灰。进入农历二月,天气渐暖,各种昆虫开始活动,有些昆虫对人的健康是有害的,所以二月二这一天,人们纷纷摊烙煎饼、燃烧熏香,希望凭借烟气驱走毒虫。撒灰十分讲究。灰多选用草木灰,人们自家门口以草木灰撒一条龙到河边,再用谷糠撒一条龙引到家,意为送走懒(青)龙、引来钱(黄)龙,保佑人财两旺;从临街大门外一直撒到厨房灶间,并绕水缸一圈,叫做“引钱龙”;将草木灰撒于门口,拦门辟灾;将草木灰撒于墙脚,呈龙蛇状,以招福祥、避虫害。有些地方还流行撒灰围庄墙外的做法,也是伏龙驱虫的表现。后来,也出现用石灰替代草木灰伏龙降虫的做法。

奉祀土地神

古人认为土生万物,所以土地神是广为敬奉的神灵之一。人们以为该神管理着五谷的生长和地方的平安。。土地神在人的日常生活中处于重要地位,不但家族大,而且分布广。土地神的职责是保佑着一方土地之内的人民康泰,欢喜富庶,出入平安。很多地方的百姓都要在“二月二”这天敬祭土地神。到土地庙进行烧香祭祀,敲锣鼓,放鞭炮,供灯供食等仪式。

吃春饼

吃春饼,名曰“咬春”。农历二月初二,这一天一些地方要吃春饼,名曰“吃龙鳞”。春饼比吃烤鸭的薄饼要大,并且有韧性,因为要卷很多菜吃。昔日,吃春饼时讲究到盒子铺去叫“苏盘”。吃春饼时,全家围坐一起,把烙好的春饼放在盘子里,随吃随拿,为的是吃个团圆、热乎劲儿。若在二月二这一天吃春饼,还讲究把出嫁的姑娘接回家。

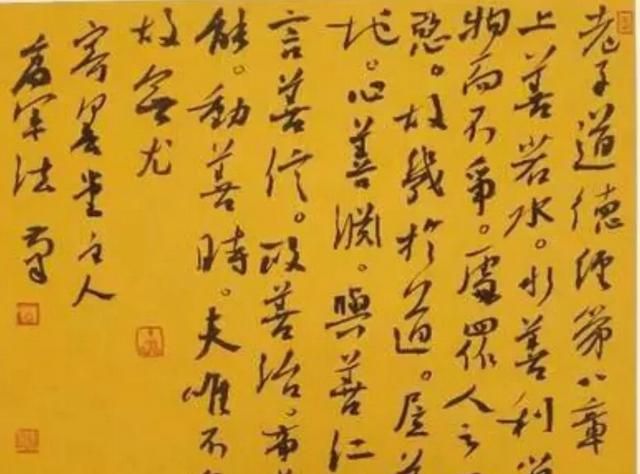

开笔写字

农历二月初三为文昌帝君诞辰日,旧时这天让孩子开笔写字,取龙抬头之吉兆,为孩子正衣冠、点朱砂启蒙明智,寓意孩子心明眼亮、聪明智慧,祝愿孩子长大断文识字、贡献社会。开笔礼是少儿在人生路上的第一次大礼,是中国传统文化中对少儿开始识字习礼的启蒙教育形式。

二月二这天,民间有许多禁忌避讳“龙抬头”,诸如此日家中忌动针线,怕伤到龙眼,招灾惹祸;忌担水,认为这天晚上龙要出来活动,禁止到河边或井边担水,以免惊扰龙的行动,招致旱灾之年;忌讳盖房打夯,以防伤“龙头”;再者,忌讳磨面,认为磨面会榨到龙头,不吉利。俗话说“磨为虎,碾为龙”,有石磨的人家,这天要将磨支起上扇,方便“龙抬头升天”等习俗。

今年初春的二月二,恰逢“三八”妇女节。世界因女性而美丽,因女性而温暖。女性的温柔慈爱、无私奉献、牺牲自我的精神,化做了光辉雨露抚育、照应着万物而不辞其劳。中国文化传统继续保持了五千年,大半是靠过去历史上女性伟大的付出与牺牲,以及她们所坚持的忍辱负重、深明大义、包容慈爱的精神。换言之,女性在中国传统的社会文化地位,的确犹如女娲氏“炼石以补天”的功德。殷实幸福的家庭,一定是有一个有德而有持家之道的老祖母或主妇,作为真正幕后的主持者。做为时代的建设者、参与者,女性也显示了巾帼建功、不逊须眉的历史作为。“坤性至顺”,在《易经》里,乾,代表天也代表原始,代表丈夫;坤卦代表其次,代表妇女。这个坤卦,拥有“地”和“顺”的属性,具有纯正,柔顺、谨言慎行、谦逊而坚守中庸的品质。女性谦和温纯。虽性情柔和,但柔而能刚,所以又能厚德载物、包容宽厚、善解人意。

“谁言寸草心,报得三春晖”。

所以今天我们要赞美与感恩女性。祝福女性朋友们能在“二月二龙抬头”这一天,尽情去享受春光明媚、姹紫嫣红,青春永驻,健康美丽。走进理发店,重塑发型与未来,依旧风釆照人,把酒祝东风,且共从容,一年都有“精神头”。,

①东北敲龙头

东北部分地区在二月二早晨,以长竿击打房梁,谓之“敲龙头”。把龙唤醒,佑一方平安。

②山西三灶典

山西芮城合河地区有一种坚持千余年的古会,可称为奇俗。据传始于汉光武帝年间,迄今已1800多年,为纪念东岳大帝黄飞虎治水有功而三社联典庆贺,故称“三社典”。这天,山民们尽兴狂欢,并将各自家中最珍贵的宝物都展示出来,民间又称“亮宝会”,取宝能驱邪避灾之意,希冀全年风调雨顺,五谷丰登。

③沿河地区放龙灯

黄河三角洲及一些沿河地区还有“放龙灯”的习俗。不少人家用芦苇或秫秸扎成小船,插上蜡烛或放上用萝卜挖成的小油碗,待到傍晚时分,放到河里或湾里点燃,为龙照路。借此娱乐,同时又传递一种美好的祝愿。

④北方围粮仓

农历二月初二清晨,北方的家庭主妇从自家锅灶底下掏一筐烧柴禾余下的草木灰,拿一把小铁铲铲些草木灰,人走手摇,在地上画出一个个圆来。围仓的圆圈,大套小,少则三圈,多则五圈,围单不围双。围好仓后,把家中的粮食虔诚地放在“仓”的中间,还有意撒在“仓”的外围,象征当年的大丰收。

⑤山引钱龙

山东等地区过春龙节,用灶烟在地面上画一条龙,俗称引钱龙。俗信引龙有两种目的:一是请龙回来,兴云布雨,祈求农业丰收,二是龙为百虫之神,龙来了,百虫就躲起来,这对人体健康、农作物生长都是有益的。

晋西北一些地方的引钱龙,选择一棵大树或一块大石,用灰线围洒一圈。再用红线拴一枚铜钱,先将铜钱置放在灰线圈内,手拉线牵回家中,用容器盖住即成。

⑥福建舞龙

福建一些地方的民间习俗是舞龙,人们装扮成状元、榜眼、探花郎、文武百官,彩旗、腰鼓队、旱船、蚌女、十番、舞龙、舞狮参游人数众多。朴实的村民们以淳朴的情怀用古老传统的方式迎接着新一年的平安与丰收,祈盼着国泰民安、风调雨顺、五谷丰登、繁荣昌盛。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【汤圆网】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:20886267@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。